Università sotto tiro. Miti e realtà del sistema universitario italiano (I parte)

È da un po’ di tempo che l’università è oggetto di discredito da parte dei mass media e della classe politica; se fosse per quest’ultima non ci preocuperemmo molto, visto il pulpito da cui viene il bias1imo. Ma l’opinione pubblica, influenzata da una insistente pubblicistica e dall’informazione di massa, sembra aver assimilato alcuni stereotipi negativi. E pare che la causa principale del malessere dell’università sia stato ormai identificato nelle prepotenze e nelle pratiche perverse dei cosiddetti “baroni”. Ora che la riforma del Ministro Gelmini è stata approvata, vale la pena riflettere sui problemi di fondo che ha di fronte l’università italiana, cercando di uscire dalla contingenza polemica, ma anche cercando di valutare in che modo e in quale misura questa riforma cerca di affrontarli. A parte la campagna di denigrazione del mondo accademico –che un obiettivo funzionale lo ha adempiuto: metterlo sulla difensiva in modo da renderlo disponibile ad accettare amare medicine e da isolarlo di fronte all’opinione pubblica– il dibattito sull’università (e la conseguente riforma) si sono svolti all’interno di un orizzonte segnato da un’ottica neoliberista e dalla assunzione a modello del sistema accademico degli Stati Uniti. Una prospettiva complessiva che in Italia è stata ed è rappresentata, per non citare che i maggiori e più influenti, dal trio Alesina, Giavazzi e Perotti. Si sono così radicati alcuni luoghi comuni sull’università e sulla sua inefficienza che spesso hanno guidato alcune linee di innovazione, tanto più importanti quando si consideri che uno di essi (Giavazzi) è consigliere dell’attuale ministro Gelmini.

Un esempio delle fonti che più hanno influenzato negli ultimi anni l’opinione pubblica per le sue tesi apparentemente controcorrente è stato un libro di Roberto Perotti1, i cui dati (ripresi da sue precedenti pubblicazioni) non a caso vengono utilizzati da Alesina e Giavazzi per sostenere la tesi (che è anche quella di Perotti) circa l’adeguato finanziamento delle università italiane, che addirittura avrebbero più soldi di quelle britanniche, considerate l’eccellenza in Europa. I dati di Perotti dimostrerebbero infatti che (a) la spesa in dollari per studente è superiore a quella del Regno Unito; (b) che la spesa complessiva per personale accademico è molto più elevata che nel Regno Unito; (c) che non è vero che ci sono pochi docenti rispetto agli studenti (rispetto al Regno Unito); (d) che le università nel Regno Unito producono più ricerca a un costo inferiore che in Italia, per cui i loro ricercatori sono due volte più produttivi di quelli italiani. Onde la conclusione: «La mancanza di risorse non è la ragione principale del ritardo delle università italiane»2, per cui gli appelli fatto dalla Commissione Europea, nell’ambito della Strategia di Lisbona, per un maggior finanziamento statale sarebbero fuori luogo. Invece, «molto più importante che buttare ancora più denaro nelle università pubbliche è una riforma della struttura degli atenei che regoli l’attività di insegnanti e studenti»3. Come? Demolendo i quattro principi sbagliati su cui le università si reggono 4, ovvero: (1) differenziando gli stipendi dei docenti non solo in base all’anzianità, ma alla produttività; (2) facendo pagare i costi dell’università non ai contribuenti, ma agli utenti (per evitare che i poveri paghino l’università frequentata dai ricchi); (3) eliminando il monopolio pubblico e la centralizzazione dell’istruzione universitaria per aumentare così la concorrenza tra atenei grazie al mercato: la chiave di tutto sarebbero gli incentivi 5. In fase di conclusioni, criticando il rapporto Sapir presentato alla Commissione Europea 6 perché propone l’accrescimento delle spese per ricerca e università (ma questa raccomandazione è ricorrente in tutti i documenti dell’Ue ed è parte essenziale della Strategia di Lisbona), Alesina & Giavazzi ribadiscono che

dare più denaro alle università europee senza prima cambiare le regole che le governano servirebbe solo a ingrassare un po’ di più le rendite di cui godono molti professori universitari. La soluzione non è spendere più denaro pubblico, ma far pagare alle famiglie il costo dell’istruzione e permettere a università private di competere con quelle pubbliche 7.

E non è affatto casuale che l’attuale governo abbia subordinato il finanziamento dell’università alla approvazione della sua riforma, demandando al dopo non tanto l’incremento della spesa ai fini di raggiungere l’obiettivo di Lisbona (il 3% per ricerca scientifica entro il 2010, obiettivo recentemente spostato al 2020), quanto la restituzione parziale dei tagli effettuati negli anni passati.

Le spese “truccate” dell’Università

Proprio sul finanziamento dell’università si è accesa più virulenta la disputa negli ultimi tempi, anche se pare che ormai ci sia un accordo generale nel riconoscere il suo sostanziale sottofinanziamento. Ma forse non si ha ancora piena consapevolezza della situazione complessiva, abbagliati dalle tesi sostenute sulla scia del libro di Perotti. È importante pertanto fare il punto sulla questione e dire con quanta maggiore chiarezza e obiettività possibili come stiano effettivamente le cose.

Nel valutare le tesi di Perotti notiamo innanzi tutto in via preliminare come la spesa per Ricerca e Sviluppo (R&S) venga da lui in sostanza assimilata alla spesa per l’università (ciò è solo in parte plausibile, visto il ruolo da essa rivestito nella R&S) e quest’ultima alla spesa media per studente e a quella per gli stipendi del personale docente. È facile osservare che queste spese non possono essere affatto immediatamente equiparate alle spese destinate alla R&S; e infatti non vengono ritenute tali da tutti i rapporti e le indagini su questo aspetto condotte sul piano internazionale. La Bibbia in questo campo, utilizzata da quasi tutti gli studiosi –il rapporto annuale curato dall’OECD, Education at a Glance– distingue nella spesa per studente gli educational core services, ovvero i servizi fondamentali in strutture, stipendi ecc.; gli ancillary services, che riguardano le spese per mensa, trasporti e alloggi universitari; e la spesa per R&S, che riguarda in particolare il livello terziario, ovvero l’università.

Investire in R&S non significa affatto dare più soldi ai docenti universitari in stipendio o spendere di più per studente: questi fattori hanno una incidenza sulla ricerca scientifica molto indiretta che deve essere attentamente valutata con metodologie differenti e più raffinate della semplice divisione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) dell’Università per il numero di studenti universitari.

Ma scendendo nello specifico vediamo che già in valore assoluto il dato complessivo della spesa per studente –nell’intera filiera educativa e per tutti i tipi di servizi– pone l’Italia al di sotto della media dell’OECD ($ 8.263 di contro a $ 8.857) e in ogni caso molto a di sotto del Regno Unito ($ 9.309), assunto a pietra di paragone da Perotti. Ma la situazione peggiora ulteriormente se passiamo dai dati in valore assoluto a quelli relativi al Pil di ciascun paese, aspetto da lui non preso in esame. Tale dato ha particolare importanza in quanto esprime in sostanza lo sforzo che ciascun paese fa per il proprio sistema educativo e la quantità di risorse che mobilita rispetto al totale di quelle disponibili nella propria economia. È in pratica un indice del grado di impegno e interesse che la classe politica e la comunità nazionale nel suo complesso nutrono per il capitale umano 8 del proprio paese e la funzione che si assegna all’educazione per il suo progresso civile, culturale, sociale ed economico. E il miglioramento del capitale umano ha un’importanza decisiva per lo stesso sviluppo economico di un paese e per la sua crescita in innovazione e nello stesso Pil, così come è stato documentato da numerosi studi internazionali. È appunto in questo frangente che emergono in superficie i limiti e i ritardi del sistema educativo italiano, che ha destato interesse anche nei mezzi di comunicazione di massa, di solito poco attenti a tali questioni e più interessati alle vicende boccaccesche dei nostri politici. Ebbene, l’Italia occupa il penultimo posto tra i paesi dell’OECD, precedendo solo la Rep. Slovacca, con una percentuale di spesa sul Pil di solo il 4,47%, ben al di sotto delle medie OECD ed EU19 (vedi figura 1).

È nel campo dell’istruzione universitaria che la situazione dell’Italia precipita. Prescindendo dal dato in valore assoluto –che è largamente al di sotto di quello medio dell’OECD, sia se in esso si includono le spese per R&S sia se (come correttamente fatto dall’OECD) le si escludono (Perotti, Alesina e Giavazzi non fanno questa differenza, fornendo un dato che non sappiamo bene a cosa si riferisce)– se si considerano le spese in percentuale sul Pil l’Italia occupa praticamente l’ultimo posto, in quanto il suo scarto con le nazioni che la seguono è statisticamente scarsamente significativo (solo lo 0,01%), collocandosi anche largamente al di sotto della media OECD ed EU19 (vedi figura 3). Ironizzando sul titolo del libro di Perotti, Marino Regini afferma che

in questo caso, ad essere truccate sono proprio le statistiche dell’autore: prende un dato ufficiale, lo manipola in maniera arbitraria e lo confronta con gli altri, come se si trattasse di dati “omogenei”. Il risultato – sensazionale! – è purtroppo statistica-spazzatura. / Insomma – ad essere onesti – il libro del professor Perotti andrebbe corretto così: anche se l’Italia raddoppiasse la spesa per studente universitario, continuerebbe ad investire in formazione meno rispetto a USA, Svizzera e Svezia 9.

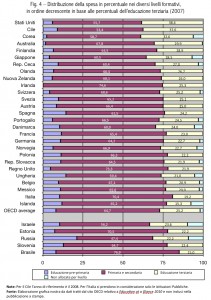

Ma ancora più interessante è notare che in Italia v’è, rispetto a tutti i paesi OECD, un notevole sbilanciamento della spesa in educazione a danno di quella universitaria. Nella miseria complessiva della spesa destinata in Italia al sistema educativo nel suo complesso, una fetta del 70,4% va alla scuola primaria e secondaria (più il 10,4% a quella pre-primaria), che rappresenta il terzo valore dell’OECD (dopo Irlanda e Regno Unito); per l’università resta solo il 19,2%, laddove il valore medio OECD è il 25,2% e per la scuola primaria e secondaria il 64,7% (pre-primaria il 8,1%) (vedi la figura 4). Ciò significa che all’educazione universitaria vengono in Italia devolute meno risorse nel contesto del sistema complessivo di educazione rispetto a tutti gli altri paesi dell’OECD e alla sua media. Per cui l’auspicabile adeguamento agli obiettivi di Lisbona, o comunque una crescita degli investimenti nel sistema educativo, dovrebbe avvenire più in favore del sistema universitario che delle altre sue filiere, dove invece è necessario più un lavoro di razionalizzazione e di riorganizzazione, in modo da far fruttare meglio gli investimenti che sono quasi in linea con le medie europee e con quelle dei paesi più evoluti.

Ma ancora più interessante è notare che in Italia v’è, rispetto a tutti i paesi OECD, un notevole sbilanciamento della spesa in educazione a danno di quella universitaria. Nella miseria complessiva della spesa destinata in Italia al sistema educativo nel suo complesso, una fetta del 70,4% va alla scuola primaria e secondaria (più il 10,4% a quella pre-primaria), che rappresenta il terzo valore dell’OECD (dopo Irlanda e Regno Unito); per l’università resta solo il 19,2%, laddove il valore medio OECD è il 25,2% e per la scuola primaria e secondaria il 64,7% (pre-primaria il 8,1%) (vedi la figura 4). Ciò significa che all’educazione universitaria vengono in Italia devolute meno risorse nel contesto del sistema complessivo di educazione rispetto a tutti gli altri paesi dell’OECD e alla sua media. Per cui l’auspicabile adeguamento agli obiettivi di Lisbona, o comunque una crescita degli investimenti nel sistema educativo, dovrebbe avvenire più in favore del sistema universitario che delle altre sue filiere, dove invece è necessario più un lavoro di razionalizzazione e di riorganizzazione, in modo da far fruttare meglio gli investimenti che sono quasi in linea con le medie europee e con quelle dei paesi più evoluti.

E tuttavia proprio nei confronti dell’università si è negli ultimi anni scatenata una violenta campagna di stampa (di cui Perotti, Alesina e Giavazzi sono solo il caso più emblematico in quanto presentano i loro dati con il crisma della superiore scientificità che deriva dalle prestigiose università di appartenenza): traendo spunto da acclarati episodi di malcostume, nepotismo, clientelismo, spreco e corruzione concorsuale (che purtroppo, bisogna riconoscere, sono reali) si è diffusa nell’opinione pubblica l’immagine di un settore irrimediabilmente corrotto e degenere, verso il quale non si può intervenire se non con una robusta cura dimagrante, tagliando fondi perché dare più soldi sarebbe «ingrassare un po’ di più le rendite di cui godono molti professori universitari» (come hanno sostenuto Alesina e Giavazzi). Una cura da cavallo che sembra avere più carattere punitivo verso un settore ancora non pienamente piegato alle logiche clientelari della politica che essere frutto di una reale volontà riformatrice e di rilancio. Una politica di tagli a cui sarà posto fine (forse) quando le università saranno ridotte a organi di spartizione partitocratica come le Unità sanitarie locali, con consigli di amministrazioni onnipotenti e i cui componenti saranno per lo più di nomina politica. Sopravviveranno solo alcuni centri di eccellenza che dovrebbero assicurare la R&S necessaria e sufficiente, mentre le rimanenti università tireranno a campare tra ristrettezze economiche e bassi livelli qualitativi, ridotte a una sorta di superliceo professionalizzante, in cui non si fa più ricerca scientifica. Sembra proprio questo il destino dell’università italiana se fruttificheranno nel modo peggiore alcune delle norme contenute nella riforma Gelmini. Ma su questo argomento torneremo.

La “moltiplicazione” dei baroni

Un altro problema che è stato messo in luce negli ultimi anni e che ha dato l’impressione di aver immesso veri e propri elementi di perversione nel sistema accademico, del tutto assenti in altri paesi, è la composizione della docenza universitaria. Per effetto della legge di riforma dei concorsi universitari operante a partire dal 1999 (Legge 210/1988 e successive modifiche), si è infatti avuto un repentino aumento del numero di professori ordinari di circa il 45%, in modo non proporzionato agli associati (diminuiti dello 0,5%) e ai ricercatori (aumentati del 38,8%). Sembra dunque che si sia avuto un “infoltimento” della categoria dei professori ordinari a discapito delle altre fasce 10. In effetti tali numeri apparentemente clamorosi non cambiano di molto quella che era la struttura della docenza universitaria già consolidata nel 1980 quando, a seguito della L. 382/1980 si ebbe, con un meccanismo sostanziale di “ope legis”, la creazione delle figure degli associati e dei ricercatori; in tal modo i docenti incaricati sono stati transitati ad associati e gli “assegnisti” e i “contrattisti” (creati con i “provvedimenti urgenti per l’università” del 1972) sono stati immessi, dopo una lunga serie di proroghe, nella fascia dei ricercatori. Così, nonostante l’incremento percentuale assai elevato degli ordinari degli ultimi dieci anni, il loro numero è percentualmente inferiore rispetto al 1980 (vedi figura 7). Anche i ricercatori si mantengono abbastanza costanti, mentre invece aumenta dal 1980 al 1998 il numero degli associati, per poi lievemente diminuire nel 2009. Insomma la caratteristica anomala della struttura della docenza nell’università italiana è di lunga data, per cui è ingiustificata la lamentazione che negli ultimi anni si è avuta sull’abnorme proliferazione degli ordinari. A dire il vero, questa è stata dovuta al fatto che con la precedente procedura concorsuale (fissata dalla menzionata legge 382/1980) i concorsi non erano avvenuti secondo il previsto ritmo biennale (tra il 1983 e il 1998 sono stati fatti solo tre concorsi invece dei 7/8 previsti), sicché vi era una certa quantità di arretrati, ovvero di persone meritevoli che erano state artificiosamente bloccate nella propria carriera dalle lentezze burocratiche.

La normativa del 1998 ha permesso che in qualche modo questa situazione fosse riparata, anche se –dobbiamo ammetterlo– per le modalità localistiche con cui le “valutazioni comparative” sono state effettuate molto loglio è entrato nei magazzini insieme al grano ed è capitato molte volte che i migliori non hanno visto riconosciuta la propria competenza a vantaggio dell’“asino locale”. Donde quei fenomeni di nepotismo e familismo denunciati nella pubblicistica degli ultimi anni.

Nel caso dell’Italia, dunque, non si può propriamente parlare di piramide rovesciata né di clessidra o di cilindro, ma di uno pseudo tronco con una base che si allarga solo con i ricercatori, diversamente da quanto avviene negli altri paesi dove ci si avvicina maggiormente ad una struttura piramidale, che è rispecchiata in modo più aderente nel Regno Unito. A voler riequilibrare tale situazione, riportandola a quella che è la normalità europea o almeno a un tronco di cono che progressivamente si assottigli andando dal basso verso l’alto, bisogna innanzi tutto prendere atto del fatto che l’Italia è sottodimensionata sia per stanziamenti alla ricerca scientifica nel suo complesso, sia per numero di ricercatori ogni 1000 abitanti, sia anche per finanziamenti all’università in valore assoluto e in rapporto agli altri segmenti della filiera formativa (come abbiamo visto). A ciò si aggiunga che l’alta età media degli ordinari (nel 2008 è di 59,6 anni) e il fatto che nel 2009 il 53% per cento di essi ha superato i 60 anni (a cui si aggiungono il 25% degli associati), ha fatto prevedere al CNVSU (Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario) che fuoriusciranno dal sistema nel 2009-2013 il 20% degli ordinari (pari a 3.765), il 29% degli associati (pari a 5.275) e il 9,8% di ricercatori (pari a 2512).

Ma, come sappiamo, la recente riforma Gelmini introduce la figura del ricercatore a tempo determinato e mette a esaurimento quella di ricercatore a tempo indeterminato. In considerazione del fatto che il primo tipo di ricercatore, se non riesce entro sei anni a passare nella fascia di associato, finirà per essere espulso dal sistema universitario, si potrà prevedere che –qualora non venga previsto una riserva di posti per i ricercatori di ruolo– questi ultimi, dopo un periodo di decremento con passaggi alla fasce superiori, finiranno per stabilizzare il loro numero (analogamente a come ancora esistono gli “assistenti ordinari”, equiparati ai ricercatori) e si verrà a creare una fascia di ricercatori duplice, che tenderà col tempo a essere sempre più composta da quelli a tempo determinato, man mano che l’altra tipologia raggiungerà la pensione. In ogni caso la piramide tornerà a squilibrarsi nuovamente, in quanto non sarà possibile che tutti i ricercatori a tempo determinato transitino nella fascia superiore, per cui si dovrà necessariamente ridurne il numero a una quantità che possa assicurare solo il ricambio fisiologico della fascia degli associati, a meno di non fare crescere quest’ultima in modo abnorme. E considerando che non sarà neanche possibile far crescere molto oltre il normale ricambio fisiologico la fascia degli ordinari, si finirebbe per avere una struttura della docenza con una “pancia” formata dagli associati e una testa e una gamba assai meno numerose formata da ordinari e ricercatori (a tempo determinato e indeterminato).

Con la riforma, se restano tutte le figure precedenti, potrà capitare che un laureato a 23 anni (quindi in corso e ammettendo che tutto avvenga in successione, senza tempi di attesa), a 26 anni avrà conseguito il dottorato, poi potrà fare quattro anni da assegnista di ricerca e siamo a 30 e quindi se a 36 non diventa associato sarà espulso dal sistema universitario. E questo nella migliore delle ipotesi. Intanto avrà speso il tempo migliore della sua creatività e produttività all’inseguimento dei rinnovi e prono alla volontà di chi dovrà decidere del suo destino. E ciò porterà inevitabilmente a un ulteriore invecchiamento della classe docente italiana, proprio il contrario di quello che si voleva ottenere.

Infine, attraverso una riforma dei meccanismi concorsuali che evitasse il provincialismo dello “ius loci” e al tempo stesso indirizzasse la maggior parte delle auspicabili nuove risorse all’assunzione di nuovi ricercatori e alla promozione di questi ad associati, si sarebbe potuto correggere l’anomalia della struttura della docenza italiana e così permettere anche di ovviare al diagnosticato invecchiamento del personale universitario, che si concreta nella bassissima percentuale di giovani e nell’alta percentuale di ultrasessantenni10. Benché per questo aspetto non si vede come la riforma Gelmini possa incidere positivamente, tuttavia in generale (per il meccanismo in quanto tale della assunzione e della carriera dei docenti) bisogna riconoscere che essa modifica in meglio il meccanismo sinora vigente, in quanto introduce i due stadi per accedere alla docenza che sono la caratteristica di gran parte dei sistemi universitari europei (idoneità o accreditamento nazionale che certifica la competenza scientifica ad assumere un certo ruolo e allocazione locale autonoma degli idonei in base alle esigenze e alle scelte autonome degli atenei 11). Resta il rischio che il listone nazionale di idonei, essendo a numero aperto, possa portare a una inflazione di idoneità che poi rilancerà la palla della responsabilità della successiva chiamata ai dipartimenti, con il rischio che venga scelto (tra i numerosi che hanno conseguito il titolo e in base alle risorse limitate) l’idoneo del luogo o meglio “sostenuto” (o politicamente, con il nuovo peso che il Consiglio di Amministrazione assumerà, o perché appartenente a “cordate forti” o semplicemente perché è organico alla “squadra di governo” che gestisce l’ateneo). Anche lo stesso meccanismo assai pubblicizzato –quello di non poter chiamare i parenti nello stesso dipartimento e nello stesso ateneo (nel caso del rettore)- si aggirerà con un sistema di “favori incrociati” e sulla base di una idoneità che in questo caso sarà ancora più facile da concedere. In molti aspetti della legge sembra che sia prevalsa l’esigenza di esibire più a misure di facciata –buone per poter dire di aver fatto “la riforma più organica dell’università” degli ultimi 50 anni e così incassare il conseguente credito politico in vista delle prossime elezioni– piuttosto che a incidere con maggiore coraggio sui meccanismi reali che ne governano la vita e che sono all’origine delle sue storture.

Splendori e miserie della bibliometria

Siamo dunque “poveri”; ma siamo anche “asini”? Di asini e incompetenti l’università italiana è disseminata; la recente pubblicistica si è a lungo soffermata su questo fatto e di solito le cause di questo scadimento sono addossate al nuovo sistema di reclutamento introdotto nel 1999 (qualcuno va ancora più indietro, addirittura al ’68, considerandolo «il padre di tutte le disgrazie» 12). Ciò è solo in parte vero, perché molte delle persone che ne hanno beneficiato erano già all’interno dell’università (il nuovo sistema concorsuale essendosi risolto per lo più in una semplice, massiccia dislocazione di ruolo). Tuttavia in merito vale questa volta il giusto avvertimento di Perotti 13: così come non si può valutare l’efficienza del sistema universitario citando solo le punte di “eccellenza” e quindi sottolineando la presenza di ricercatori italiani di valore mondiale, allo stesso modo non si può valutare la sua inefficienza citando solo i casi patologici di malauniversità, che insistono sul nepotismo e sulle facili carriere per figli, nipoti, mogli e amanti, agevolate dall’ultima normativa concorsuale. In merito la letteratura è vasta e lo stesso Perotti ne dà un saggio nel primo capitolo del suo libro sulla Facoltà di economia di Bari, per cui è inutile insistere su questa realtà che ogni docente universitario onesto non può negare.

Ci sembra però non priva di legittimità la domanda: sono questi fenomeni patologici a caratterizzare tutta l’università? Oppure essi rappresentano un male sì presente, ma che si è insediato in un corpo sostanzialmente sano, che però rischia di andare rapidamente in necrosi se non si prendono rapidamente gli opportuni rimedi? E infine, ci si potrebbe domandare: costituisce l’università uno stato di eccezionalità che si distingue in peggio rispetto ad altri organismi statali e pubblici (se pensi alle Unità sanitarie locali o a tutte le aziende partecipate ad ogni livello istituzionale, i cui consigli di amministrazioni sono in gran parte di nomina politica), oppure nella comparazione essa non resiste ancora come un’isola di (relativa) efficienza e onestà? Certo, se consideriamo nel loro complesso i mali del sistema Italia –evidenziati da tutti i parametri internazionali e sottolineati da Floris 14– sarebbe forse da pensare che l’università (insieme alla magistratura) è ancora un corpo sano e in gran parte immune dalla spartizione partitocratica.

Ma torniamo alla questione della qualità e dell’efficienza non tanto dell’intero sistema, ma di un suo sub-insieme, anche se assai significativo, in quanto costituisce una delle missioni dell’università, ovvero la ricerca scientifica. È questo uno dei punti più difficili e complessi da dipanare: ciò è testimoniato dall’ampio e approfondito dibattito sul problema della valutazione 15. Schematizzando, esso vede schierati in contrapposizione i “romantici” e i “bibliometrici”. I primi ritengono la qualità sostanzialmente non valutabile mediante indici quantitativi in quanto soggetta all’ineffabile e peculiare sensibilità dei singoli ricercatori: un articolo di 20 pagine può essere molto più originale e innovativo di un volume di 400. E come non ricordare il caso di famosi scienziati e studiosi che hanno pubblicato pochissimo (Ludwig Wittgenstein) o non hanno pubblicato per periodi molto lunghi (Max Weber), eppure sono passati alla storia come giganti del pensiero? I “bibliometrici”, invece, ritengono che tale valutazione e traduzione in termini quantitativi è possibile e si affidano a parametri oggettivi, il più celebre dei quali è il cosiddetto impact factor, che applica un principio molto semplice: se la tua ricerca vale, allora viene presa in considerazione dalla comunità scientifica e quindi viene citata; dunque il numero di citazioni (variamente pesato e normalizzato con diversi metodi) costituisce un buon indicatore di qualità. Chi sostiene tale linea di pensiero è ovviamente consapevole dei limiti e delle imperfezioni che un criterio simile possiede, come anche delle distorsioni a cui esso inevitabilmente finisce per portare 16 (la più pericolosa delle quali è l’appiattimento sulle linee di pensiero e sulle ricerche che costituiscono il mainstream, e che farebbero ottenere il maggio numero di citazioni, con la conseguente mortificazione dell’originalità e della creatività 17). Tuttavia non ritiene vi sia qualcosa di meglio che lo possa sostituire.

Certamente i metodi bibliometrici mettono a dura prova il sistema scientifico italiano, non avvezzo a tali criteri quantitativi e, specie nei settori umanistici, quasi del tutto privo di riviste indicizzate dall’istituzione che effettua tali valutazioni di impact factor, la Thomson Reuters, ovvero riviste che abbiano congiuntamente le caratteristiche di essere in lingua inglese e di accettare solo articoli refereed (cioè valutati) mediante una procedura di peer review (ovvero effettuata da “pari”, cioè scienziati esperti nel campo a cui viene affidato, spesso in modo anonimo, il giudizio sulla serietà scientifica e sulla pubblicabilità degli articoli). Accettiamo comunque tale linea di pensiero, con la consapevolezza che i criteri bibliometrici possono essere un aiuto per il giudizio di qualità e non uno strumento a cui affidarsi in maniera esclusiva o prevalente. Essi, devono essere presi “con le molle” e sono soprattutto utili «per identificare gli estremi di una distribuzione, ad esempio i ricercatori molto bravi e quelli molto scarsi, ma un’analisi della qualità scientifica deve essere sempre fatta entrando nel merito tecnico da persone competenti che si assumano la responsabilità delle scelte» 18. E ciò vale in particolare – come sostiene Perotti – quando si tratta di valutare i singoli individui 19.

Una recente ricerca dell’OECD, anch’essa basata su criteri bibliometrici, ma tratti da una fonte diversa della Thomson Reuters e con una metodologia differente, e pertanto significativi come riprova 20, ha fornito risultati diversi, i quali hanno permesso di sostenere che «i ricercatori italiani sono tra i più bravi e produttivi del mondo», ovvero “pochi ma buoni”21.

Un esempio illuminante anche della differenza che esiste tra cosa significa finanziare R&S negli USA e in Italia è fornito dall’università di Harvard, che in tutti i ranking occupa quasi sempre il primo posto al mondo. Essa ha ricevuto per il 2009 in finanziamenti per ricerca (tra fondi federali e non federali, costi diretti e indiretti) la somma circa 705 milioni di dollari 22; il MIUR ha stanziato per finanziare l’intera ricerca universitaria italiana per il 2009 la somma di 104.740.000 euro (fondi PRIN), che equivalgono al cambio odierno a circa $136.754.000: l’Italia per finanziare la ricerca universitaria stanzia mediamente il 19,3% di quello che riceve la sola Harvard. Con questi numeri la domanda che di solito si fa (perché i ricercatori italiani producono così poco rispetto ai colleghi americani?) andrebbe capovolta: come mai i ricercatori americani distanziano di così poco quelli italiani, in considerazione dei mezzi strumentali, delle risorse economiche e delle strutture di cui beneficiano?

Note

Per una migliore leggibilità delle tabelle consigliamo di aprire le immagini cliccando sopra ciascuna di esse.

1 R. Perotti, L’università truccata, Einaudi, Torino 2008.

2 A. Alesina, R. Giavazzi, Goodbye Europa. Cronache di un declino economico e politico, BUR, Milano 20082, p. 97; Id., Il liberismo è di sinistra, Il Saggiatore, Milano 2007, p. 36.

3 Ivi, pp. 97; v. anche p. 203.

6 Cfr. A. Sapir, (ed.) An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economica System Deliver, Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission [Romano Prodi]. Brussels, July 2003.

7 A. Alesina, R. Giavazzi, Goodbye Europa, cit., pp. 208-9.

8 In sintesi il capitale umano può essere definito come «la conoscenza, le abilità, le competenze e attributi incorporati negli individui che facilitano la creazione di un benessere personale, sociale ed economico» (OECD, The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris 2001, p. 18).

9 Cfr. M. Regini, “Il mago dei numeri”. In: http://unimediapisa.wordpress.com/2008/10/ 25/il-mago-dei-numeri/; cfr anche Id. (a cura di), Malata e denigrata. L’università italiana a confronto con l’Europa, Donzelli, Roma 2009.

10 P. Potestio, L’università italiana: un irrimediabile declino?, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009, p. 22.

11 Cfr. F. Sylos-Labini, S. Zapperi, I ricercatori non crescono sugli alberi, Laterza, Bari 2010, p. 24 ss.

12 Cfr. G. Ballarino, “Una università dei baroni?”, in Regini (a cura di), Malata e denigrata, cit., pp. 81-88.

13 Cfr. R. Alonge, Asini calzati e vestiti. Lo sfascio della scuola e dell’università dal ’68 ad oggi, UTET Libreria, Torino 2006, p. 111.

14 R.Perotti, op. cit., p. 45.

15 Cfr. G. Floris, Zona retrocessione. Perché l’Italia rischia di finire in serie B, Rizzoli, Milano 2010.

16 Sul quale rinvio a quanto sostenuto da V. Pinto, “Sulla valutazione”, in F. Lomonaco (a cura di), Nuovi saperi e nuova didattica nell’Università del nuovo millennio. Dieci anni dopo il D.M. 509, Scriptaweb, Napoli 2010, pp. 111-157.

17 Cfr. ad esempio le osservazioni molto opportune contenute in L. Ségalat, La scienza malata? Come la burocrazia soffoca la ricerca, Raffaello Cortina Editore, Milano 2010 o quanto viene sostenuto sul cattivo uso che si può fare dell’impact factor o altri criteri dello stesso tipo (come l’h-index) nel rapporto Citation Index, curato per conto dell’International Mathematical Union (IMU), dell’Institute of Mathematics and Statistics (IMS) and dell’International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM), da J. Ewing (IMU), R. Adler (IMS) e P. Taylor (ICIAM), in http://www.iciam.org/QAR/.

18 Cfr. F. Sylos-Labini, “Fattore d’impatto”, in Alfabeta2, n. 3, 2010.

19 F. Sylos-Labini, “Quanto valgono la ricerca e l’università italiana”, Blog in www.ilfattoquotidiano.it, 2010

20 Cfr. rispettivamente le giuste osservazioni contenute in Sylos-Labini, Zapperi, op. cit., pp. 52-64 e Perotti, op. cit., pp. 47-48.

21 Cfr. OECD, The OECD Innovation Strategy. Getting a Head Start on Tomorrow, OECD, Paris 2010.

22 Cfr. Harvard University Fact Book 2009-10, pp. 29-31

Un Commento