Alfabeta e analfabeti

Una delle caratteristiche meno percepite del baratro nel quale l’Italia va precipitando è l’uso delle parole non per comunicare ma per nascondere. Un caso evidente è quello dell’Università, per la quale da anni si parla di autonomia e dove invece il governo centrale -il ministero attualmente retto da Gelmini ma soprattutto il Tesoro di Tremonti- decreta, stabilisce, condiziona e soffoca. Il primo strumento di questa strategia è ovviamente il danaro, l’erogarlo, il rifiutarlo. Nell’autunno del 2009 un decreto ha imposto agli Atenei una decurtazione pari al 30 per cento del Fondo ordinario di finanziamento. Il che ha comportato l’immediata riduzione dei servizi e l’incremento delle rette a partire dall’anno accademico in corso. Biblioteche e laboratori chiusi, vigilanza diminuita, lavoratori a tempo determinato licenziati con un preavviso di poche settimane. Ho accennato a questi dati di fatto perché nessuna valutazione delle riforme legislative in corso può trascurare l’intenzione del potere -e cioè dei concreti governi che si susseguono- di soffocare l’Università facendole mancare l’ossigeno finanziario.

Per quanto riguarda la didattica, la situazione è gravemente peggiorata da quando l’ordinamento degli studi è stato trasformato e stravolto da un corso unitario di 4, 5 o 6 anni al 3+2, e cioè a una laurea di primo livello che di fatto non serve a nulla e che fa soltanto perdere tempo ed energie agli studenti. Si è trattato di una americanizzazione fortemente voluta dal ministro Luigi Berlinguer alla fine degli anni Novanta -realizzata da Zecchino e confermata poi da tutti i suoi successori- e il cui risultato è stato il precipitare della qualità dell’insegnamento e dell’ apprendimento. Alcuni Atenei e Facoltà sono tornati o stanno cercando di tornare a un ordinamento più razionale e unitario ma non si profila all’orizzonte nessuna norma generale a questo proposito.

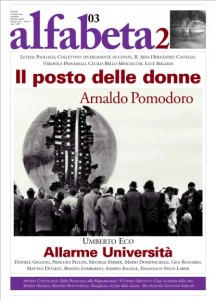

Alla condizione dell’Università e della ricerca in Italia è dedicato un ampio dossier apparso sul numero 3 (ottobre 2010) di Alfabeta2. Cercherò di riassumere le analisi che individuano la complessità della questione e chiariscono le complicità di tanti settori politici e culturali in questo disastro.

Alla condizione dell’Università e della ricerca in Italia è dedicato un ampio dossier apparso sul numero 3 (ottobre 2010) di Alfabeta2. Cercherò di riassumere le analisi che individuano la complessità della questione e chiariscono le complicità di tanti settori politici e culturali in questo disastro.

Umberto Eco delinea con efficacia la vicenda dell’accademia italiana dal 1968 a oggi, difende le ragioni del 3+2, «che potrebbe funzionare se fosse realizzato con criteri più rigorosi» (p. 29), ammette che «l’università è piena di imbecilli messi in cattedra dai propri maestri timorosi degli allievi più intelligenti e la leggenda vuole che il ciclo si chiuda solo quando, di maestro in allievo, si arrivi a un maestro così cretino da mettere in cattedra per sbaglio l’allievo più capace» (p. 27), difende la proposta della “lista aperta nazionale” per il reclutamento perché -e questo è vero- «nella lista aperta è estremamente difficile fare fuori i bravi», senza però dare sufficiente peso al fatto che lasciando poi la chiamata dei vincitori all’arbitrio dei singoli Atenei si ripresenterebbe puntuale il cancro del barone locale che chiama il suo fidato cretino, al quale ha ovviamente fatto ottenere l’abilitazione nazionale.

Sullo spinoso tema della valutazione dei docenti già in cattedra, Eco scrive:

Qual è il modo migliore in cui si capisce quanto gli studenti stimano un certo professore? Dalla frequenza. Gli studenti sono infallibili, come gli animali: se un professore è bravo lo capiscono subito, e lo rispettano, anche se magari dicono che è una carogna; se invece dicono che è un cretino è davvero un cretino. Quindi se da quel docente non ci vanno o lo ritengono uno che poi i voti li regala o pensano che dica delle sciocchezze. Se lo stimano ci vanno anche se poi non devono dare l’esame. Ecco una forma di valutazione di mercato, infallibile. Naturalmente, tutto va fatto con juicio. (p. 29).

Eco formula una difesa del tutto condivisibile dell’Università quando essa «rimane, coi suoi corsi migliori, l’unico luogo in cui si può ancora elaborare un sapere che si opponga al livellamento verso il basso prodotto dai mass media. I mass media possono essere informativi per quanto riguarda i fatti ma non per quanto riguarda i concetti e le interpretazioni dei fatti» (Ibidem). La conclusione di questo lungo articolo enuncia il paradosso che io e Dario Generali abbiamo più volte e in varie sedi segnalato1: una università dequalificata, nei docenti e negli studenti, viene meno alla sua funzione anche di promozione e di mobilità sociale. Infatti, «si deve riconoscere che questa nostra università di massa -che dovrebbe portare una parte consistente della popolazione giovanile al livello di quello che gli americani chiamano con orgoglio higher education– è di fatto un’università di élite, forse molto più di quanto fosse quella dei miei tempi» (Ibidem).

Anche Mario Domenichelli riconosce «il fatto paradossale, lampante, che l’università di un tempo, così selettiva, in modo ingiusto, comunque classista e sessista, ma internazionalmente rilevante, è stata un fattore importante di promozione sociale» (p. 33) mentre l’odierna riduzione degli Atenei a una sorta di “cepu” che tutti promuove anche per ragioni di bilancio -meno laureati, infatti, vuol dire meno finanziamenti- lascia intatte le gerarchie sociali di partenza: i figli dei potenti fanno carriera, gli altri fanno la fame, ma tutti sono ugualmente e rigorosamente laureati. Una discriminazione che risulta palese anche nel reclutamento del personale docente. Con Generali scrivevamo che

su questo argomento ci sono stati innumerevoli interventi di denuncia, molti dibattiti anche interni al mondo accademico, persino sentenze di condanna della magistratura, senza che poi nulla sia cambiato, se non nel senso di una progressiva accettazione dello stato di fatto. In realtà le condizioni di arbitrio e di larga illegalità nelle quali si tengono i concorsi per questi ambiti del pubblico impiego rappresentano uno degli elementi di maggior degrado della nostra vita civile, quantunque spesso non riconosciuto come tale. […] Un degrado per il danno che produce alla società civile, a cui viene sottratta la certezza che le risorse, tratte dalla contribuzione fiscale a cui partecipa, siano utilizzate per reclutare i soggetti maggiormente idonei e capaci in settori tanto rilevanti come lo sono quelli della ricerca e dell’insegnamento universitario. […] Un degrado che assume l’aspetto di un’intollerabile prevaricazione per i singoli che risultano vittime di meccanismi concorsuali che ne disconoscono meriti evidenti, a vantaggio di candidati locali scientificamente assai più deboli ma sostenuti in vari modi2.

Molti dei contributi di Alfabeta2 affrontano proprio questo tema. In modo assai vivace lo fa Andrea Inglese, raccontando anche di sé e della «natura anfibia dell’università italiana, […] intenzionalmente democratica quanto alla formazione, e feudale quanto al reclutamento» e concludendo con un divertente e amaro aneddoto sull’eterno precario “Gianfranco R.”, il quale dopo l’ictus subìto dall’anziano maestro che aveva amorevolmente accudito e servito «perse di colpo il dono della visibilità: si aggirava come un’ombra smarrita, ormai completamente orfano, completamente fottuto. Ha avuto in seguito un’irrimediabile caduta della libido cognoscendi: non solo non può più leggere saggi accademici di genere anche divulgativo, ma è tormentato da un incubo ricorrente. Per un crimine turpe che ha commesso, viene condannato all’ergastolo. Quando si rende conto di essere rinchiuso in una cella doppia in compagnia di un professore universitario progressista, ergastolano come lui, si sveglia lanciando un grido di terrore» (p. 37).

Molti dei contributi di Alfabeta2 affrontano proprio questo tema. In modo assai vivace lo fa Andrea Inglese, raccontando anche di sé e della «natura anfibia dell’università italiana, […] intenzionalmente democratica quanto alla formazione, e feudale quanto al reclutamento» e concludendo con un divertente e amaro aneddoto sull’eterno precario “Gianfranco R.”, il quale dopo l’ictus subìto dall’anziano maestro che aveva amorevolmente accudito e servito «perse di colpo il dono della visibilità: si aggirava come un’ombra smarrita, ormai completamente orfano, completamente fottuto. Ha avuto in seguito un’irrimediabile caduta della libido cognoscendi: non solo non può più leggere saggi accademici di genere anche divulgativo, ma è tormentato da un incubo ricorrente. Per un crimine turpe che ha commesso, viene condannato all’ergastolo. Quando si rende conto di essere rinchiuso in una cella doppia in compagnia di un professore universitario progressista, ergastolano come lui, si sveglia lanciando un grido di terrore» (p. 37).

Sulla stessa tonalità, lieve ma dolorosa, si pone il dialogo tra Matteo Di Gesù e Renato Lombardo (a p. 36) a proposito del criterio col quale valutare le pubblicazioni dei docenti e quindi la loro carriera, che da esse dovrebbe dipendere. L’istituzione dell’Anvur -Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca- sembra in realtà l’ennesimo marchingegno che può aprire alle scorrettezze, alle cordate, ai nepotismi. Ad esempio, molti sostengono la validità del criterio della “peer review”. Ora, i “pari revisori” che dovrebbero esaminare i testi dei colleghi, in realtà per niente “pari” «essendo quello accademico uno degli ambiti lavorativi più rigidamente gerarchizzati […] davvero valuteranno solo i contenuti del lavoro scientifico e non altri fattori (prestigio della sede editoriale della pubblicazione, provenienza, appartenenza, incardinamento o padrinati vari dell’autore)?». E questo non favorirà un vero e proprio mercato di scambio delle pubblicazioni sulle riviste più ambite e fra gli editori più noti, attraverso «una blindatura degli accessi a questi luoghi o, peggio, una discriminatoria selezione degli ingressi autorizzati»? Anche gli altri criteri -l’Impact factor o l’H index- (e cioè, semplificando, il numero di citazioni che un articolo o un libro riceve, poi calcolato con dei veri e propri algoritmi) «vengono sovente impiegati come scatole nere da cui tirare fuori un numero, purché sia e qualsiasi esso sia, senza la minima consapevolezza del suo significato». Ma il rischio più grave di tali criteri bibliometrici è di favorire il conformismo nella ricerca, in vista della carriera, dato che una tesi assodata e già accettata dalla comunità scientifica è molto più citata di una tesi innovativa.

Anche Francesco Sylos Labini (a p. 34) critica il “fattore d’impatto”, rilevando che esso «fornisce un’idea non della vera e propria qualità scientifica, quanto piuttosto dell’impatto, o meglio della popolarità, che una pubblicazione ha avuto». In generale, «troppa attenzione a questi indici bibliometrici può spingere il ricercatore a impostare la sua ricerca con lo scopo di massimizzare il proprio indice H, non mirando alla qualità e all’originalità dei propri risultati scientifici, ma piuttosto appiattendosi alla ricerca dominante nel proprio campo (il cosiddetto mainstream) […] Questa tendenza è guidata dalla pressione della peer review, in quanto è più facile pubblicare ed essere citati quando si lavora su idee condivise». La conclusione, del tutto plausibile, è che «un meccanismo di selezione automatico basato esclusivamente su indici quantitativi è un miraggio. […] Per essere seria, una valutazione non si deve mai fermare a questi parametri, e non può esimersi dall’entrare nel merito della ricerca». In sintesi: «sede di pubblicazione e citation index non sempre consentono di valutare la serietà di un libro» (Pierluigi Pellini, p. 31).

Sarebbe in ogni caso fondamentale separare -concettualmente e giuridicamente- il reclutamento rispetto all’avanzamento della carriera. Si dovrebbe, insomma, prevedere un unico ruolo docente degli universitari -al quale accedere con modalità quanto più oggettive possibili-, assicurando poi la progressione di carriera a coloro che davvero fanno ricerca di qualità. E tutto sulla base di criteri diversi per le differenti aree disciplinari che non sono omologabili in alcun modo -visto che, ad esempio, un chimico usa soprattutto i laboratori, un umanista lavora nelle biblioteche- ma trasparenti per tutte.

La questione forse più importante rimane quella della politica universitaria, del progetto che le istituzioni, i poteri, i ministeri hanno (o non hanno) sul presente e sul futuro del sapere in Italia. E su questo sembra notte fonda. «Dal 1989 a oggi, la continuità delle politiche universitarie -indipendenti dal colore delle maggioranze- è evidente» (P Pellini, p. 30) e va in un senso ben preciso: politici, ministri e decisori, mentre «si riempiono la bocca di termini come “eccellenza” e “meritocrazia” hanno in mente ben altro: riduzione, ridimensionamento, opzione strategica per un paese che affida ormai la sua unica chance di competere alla riduzione del costo e della “rigidità” della forza lavoro» (Daniele Giglioli, p. 30). Dietro slogan strumentali e vuoti quali “autonomia”, “legame con gli enti locali”, “privatizzazione” “efficienza ed efficacia”, è in atto in realtà una vera e propria «strategia di dismissione del sistema formativo e della ricerca» (Gigi Roggero, p. 35). Fondamentale ed emblematico è il progetto di sottoporre gli organi collegiali delle università all’onnipotenza dei rettori e di consigli di amministrazione nei quali entreranno in modo massiccio e decisivo degli “esterni”, vale a dire portaborse di politici locali, imprenditori miranti solo al profitto, clienti vari del sottogoverno e degli “enti locali”. Le Università trasformate in Asl, insomma, cioè la fine. In generale, «chi ostenta propositi riformatori senza metter mano al portafoglio è in malafede […] Ma in Italia i tagli non inducono (se non in casi rarissimi) razionalizzazione della spesa, chiusura di corsi di laurea bislacchi, decurtazione agli stipendi dei nullafacenti. Il peso dei tagli ricade sui più deboli: borsisti ormai senza borsa; gruppi di ricerca non legati alle cordate vincenti; giovani professori a contratto costretti a fare sessanta ore di lezione per trecento euro, o gratis. Se la torta è più piccola, se la spartiranno in pochi: non i migliori» (P. Pellini, p. 31). Smentendo le tante menzogne che vengono propagandate da ministri analfabeti o palesemente bugiardi, i numeri sono questi: «in Italia la spesa per l’intera carriera di uno studente nel 2005 era di 40.212 euro; in Francia di 44.202, in Gran Bretagna di 58.654; in Germania di 66.758, in Olanda di 72.746; anche la Spagna spende più di noi: 47.015 euro»; ancora più grave e significativo il dato del PIL, la cui percentuale per il finanziamento dell’Università oscilla in Italia fra lo 0,7-0,8 %, contro una media Ocse dell’1,1%, 2,3% negli Stati Uniti, 7% in Svezia (M.Domenichelli, p. 33). E sì che ci vorrebbe poco, se la classe dirigente italica fosse all’altezza della storia culturale di questa nazione invece che ripetere in sedicesimo la sua grottesca vicenda militare, «basterebbero i denari spesi per un solo aereo da guerra ad aggiustare il finanziamento alla ricerca e all’università» (Ibidem).

La questione forse più importante rimane quella della politica universitaria, del progetto che le istituzioni, i poteri, i ministeri hanno (o non hanno) sul presente e sul futuro del sapere in Italia. E su questo sembra notte fonda. «Dal 1989 a oggi, la continuità delle politiche universitarie -indipendenti dal colore delle maggioranze- è evidente» (P Pellini, p. 30) e va in un senso ben preciso: politici, ministri e decisori, mentre «si riempiono la bocca di termini come “eccellenza” e “meritocrazia” hanno in mente ben altro: riduzione, ridimensionamento, opzione strategica per un paese che affida ormai la sua unica chance di competere alla riduzione del costo e della “rigidità” della forza lavoro» (Daniele Giglioli, p. 30). Dietro slogan strumentali e vuoti quali “autonomia”, “legame con gli enti locali”, “privatizzazione” “efficienza ed efficacia”, è in atto in realtà una vera e propria «strategia di dismissione del sistema formativo e della ricerca» (Gigi Roggero, p. 35). Fondamentale ed emblematico è il progetto di sottoporre gli organi collegiali delle università all’onnipotenza dei rettori e di consigli di amministrazione nei quali entreranno in modo massiccio e decisivo degli “esterni”, vale a dire portaborse di politici locali, imprenditori miranti solo al profitto, clienti vari del sottogoverno e degli “enti locali”. Le Università trasformate in Asl, insomma, cioè la fine. In generale, «chi ostenta propositi riformatori senza metter mano al portafoglio è in malafede […] Ma in Italia i tagli non inducono (se non in casi rarissimi) razionalizzazione della spesa, chiusura di corsi di laurea bislacchi, decurtazione agli stipendi dei nullafacenti. Il peso dei tagli ricade sui più deboli: borsisti ormai senza borsa; gruppi di ricerca non legati alle cordate vincenti; giovani professori a contratto costretti a fare sessanta ore di lezione per trecento euro, o gratis. Se la torta è più piccola, se la spartiranno in pochi: non i migliori» (P. Pellini, p. 31). Smentendo le tante menzogne che vengono propagandate da ministri analfabeti o palesemente bugiardi, i numeri sono questi: «in Italia la spesa per l’intera carriera di uno studente nel 2005 era di 40.212 euro; in Francia di 44.202, in Gran Bretagna di 58.654; in Germania di 66.758, in Olanda di 72.746; anche la Spagna spende più di noi: 47.015 euro»; ancora più grave e significativo il dato del PIL, la cui percentuale per il finanziamento dell’Università oscilla in Italia fra lo 0,7-0,8 %, contro una media Ocse dell’1,1%, 2,3% negli Stati Uniti, 7% in Svezia (M.Domenichelli, p. 33). E sì che ci vorrebbe poco, se la classe dirigente italica fosse all’altezza della storia culturale di questa nazione invece che ripetere in sedicesimo la sua grottesca vicenda militare, «basterebbero i denari spesi per un solo aereo da guerra ad aggiustare il finanziamento alla ricerca e all’università» (Ibidem).

In questo articolo mi sono limitato a rendere conto del dibattito apparso su una delle Riviste più serie e informate che si pubblicano in Italia. A tutto questo c’è poco da aggiungere. Una vera autonomia -da sempre respiro e senso delle Università- non può essere scissa dalla disponibilità di risorse pubbliche e non soltanto di quei finanziamenti privati che potranno favorire ambiti tecnici -ingegneria o farmacia ad esempio- ma che sono improponibili per settori nei quali i risultati non si vedono a breve termine -come accade con i brevetti, le invenzioni, le innovazioni tecnologiche- ma sul tempo lungo della formazione di coscienze civili nutrite di saperi apparentemente “inutili” ma fondamentali. Come recitava lo slogan di una manifestazione di studenti dell’Ateneo di Catania, «la filosofia non serve, la filosofia non ha padroni».

Note

1 A.G. Biuso – D. Generali, Considerazioni a margine del Progetto di riordino del reclutamento dei docenti universitari, «Il Protagora», anno XXXII, n.3, gennaio-giugno 2004, pp. 59-65; Id., Le projet qualité et la destruction de l’école, «Utopie Critique» n.30 – III trimestre – luglio 2004, pp. 63-67; A.G. Biuso, Sul valore legale dei titoli di studio, «Nuova Secondaria» , anno XIX, n.5, gennaio 2002, pp. 23-25. Si veda anche M. Badiale, Breve dialogo sull’Università e sull’Italia, «Vita pensata», n.3, settembre 2010, pp. 8-10.

2 A.G. Biuso – D. Generali, Considerazioni a margine del Progetto di riordino del reclutamento dei docenti universitari, cit., pp. 59-60.

Un Commento