Oscar Wilde

Non doveva più credere a nessuna speranza, ma prevenire ogni dolore accettandolo e divorandolo nell’isolamento. Considerarsi sempre in carcere.1

[…] und gewaltt über

Den Menschen hat, statt anderer Gottheit, sie,

Die allvergessende Liebe.2

La gioia come comprensione del dolore

Inizialmente questo doveva essere un testo diverso. La domanda che mi ero posto era: com’è possibile comprendere il male che subiamo e che affolla la mente sotto forma di affetti, passioni, idee confuse e scomposte, e una volta compreso trasformarlo in conoscenza per ricavarne gioia? In prima battuta bisogna anzitutto capire cosa sia questo male, forse lo scoglio più grande del problema, e trovare poi le possibili strategie che possano consentirci di compiere l’impresa. Perché tale è, un’impresa. Sin dalla riflessione filosofica antica la tradizione ci consegna il male subìto come ciò che allontana dalla gioia, dalla serenità e dal gaudio di vivere. Se la vita è intimamente una cosa buona, il male è ciò che ci allontana dalla salute. Può essere una malattia, un insuccesso, un’aspettativa frustrata, il tradimento di una fiducia, una persona a cui ci eravamo dati, o per la quale avevamo presunto che contassimo, e che alla fine ci butta via. Quali che siano le cause, male è ciò che ci fa soffrire.

Inizialmente questo doveva essere un testo diverso. La domanda che mi ero posto era: com’è possibile comprendere il male che subiamo e che affolla la mente sotto forma di affetti, passioni, idee confuse e scomposte, e una volta compreso trasformarlo in conoscenza per ricavarne gioia? In prima battuta bisogna anzitutto capire cosa sia questo male, forse lo scoglio più grande del problema, e trovare poi le possibili strategie che possano consentirci di compiere l’impresa. Perché tale è, un’impresa. Sin dalla riflessione filosofica antica la tradizione ci consegna il male subìto come ciò che allontana dalla gioia, dalla serenità e dal gaudio di vivere. Se la vita è intimamente una cosa buona, il male è ciò che ci allontana dalla salute. Può essere una malattia, un insuccesso, un’aspettativa frustrata, il tradimento di una fiducia, una persona a cui ci eravamo dati, o per la quale avevamo presunto che contassimo, e che alla fine ci butta via. Quali che siano le cause, male è ciò che ci fa soffrire.

Due grandi pensatori hanno, tra gli altri, ragionato su questi temi chiedendosi i motivi per cui soffriamo, per cui alla lettera stiamo male, e come fare a trasformare il male che ci capita in bene, a rendere ogni esperienza formativa, ogni dolore utile, dotare il nostro grido di parola e quindi renderlo udibile da qualcuno, facendo della sofferenza qualcosa con un fine. Parlo di Baruch Spinoza e di Marcel Proust.

Spinoza ha parlato dell’uomo saggio come colui che comprende ciò che gli accade illuminandolo con il lume dell’intelligenza, riconducendo ogni affetto allo stato di chiarezza e distinzione e dissolvendo le ragioni del dolore, che consistono nella confusione nella nostra mente sulla natura di tali affetti. Proust invece non redige un trattato, un modus vivendi al quale almeno a mio avviso si riduce tutta l’Ethica spinoziana, ma fornisce alcune frasi che solo la letteratura o un’indole profondamente letteraria potevano produrre, e cioè che la vita senza essere penetrata dall’intelligenza rimane tempo perduto, e che proprio l’intelligenza, preso atto dei fatti che sono accaduti e degli affetti che abbiamo provato ritornandovi con la riflessione, un po’ come un medico che testa su se stesso la medicina dolorosa che dovrebbe guarire la malattia che studia, sa trarre tutte le conseguenze dalla sofferenza subita in modo da trasformare l’esperienza negativa in gioia. Spinoza lo fa more geometrico, Proust letterariamente.

È comunque uno sforzo titanico, perché se così fosse, se potessimo ritenere con fondatezza che l’intelligenza non conosce situazioni senza vie d’uscita e riesce sempre scavando in noi stessi a dare una spiegazione a quanto ci accade, fiduciosi che quella sia la spiegazione giusta, non c’è alcun timore nella vita che possa prenderci, nessuna paura che possa attanagliarci, confidando nella capacità del nostro intelletto di ricavare gioia dal dolore per il semplice fatto di comprenderlo. Capire perché ci si è ammalati, perché non si è riusciti a finalizzare un obiettivo, perché si è stati abbandonati brutalmente senza aver avuto una spiegazione valida, sono il pane di vita per l’intelligenza. Basta solo dotarla dei denti.

Direi però che esiste un ulteriore livello. È senz’altro vero che Spinoza e Proust assegnano all’intelligenza tale ruolo e per giunta sconfinato, ma sarebbe una cura intellettiva ancora parziale, nel doppio senso heideggeriano e medico che può avere questa parola. Non basta tramutare il dolore in gioia per il fatto che l’intelligenza se correttamente impiegata non conosce situazioni senza rimedio? Perché a volte, anche se la gioia arriva, la comprensione è totale e le acquisizioni su quella faccenda ci sembrano definitive, la nostra immaginazione lavora incessantemente, aggiungendo motivi inesistenti, rimorsi insensati, paragoni inutili, quasi a voler ancora prolungare i desideri che quando venivano nutriti ci davano una felicità più grande della comprensione della loro successiva e inevitabile degenerazione nel dolore. Immaginiamo il futuro plasmandolo sull’impronta dei nostri desideri perché non vogliamo soffrire, e il modo per evitarlo è viverlo secondo le nostre aspettative. Talché verrebbe da pensare che l’uomo felice è non chi comprende il male che subisce ma chi tarpa l’immaginazione e vive guarendo la pena dell’oggi.

Se dunque possiamo venire a capo del dolore, il quale si attenua esalando gioia al suo ultimo respiro in noi, non potremo mai guarire dalla matrice del suo sussistere, poiché il basso continuo della vita, per quanto vigliaccamente e anche stupidamente vogliamo essere ciechi ad esso o voltarci come di fronte a Medusa, è proprio la sofferenza. C’è tuttavia un fine più alto, anche secondo Spinoza e Proust? Se colgo nel segno, mi sembra che entrambi hanno sviluppato, e ardisco in una definizione, un’etica della liberazione.

Per Spinoza colui che comprende i propri affetti rendendoli chiari e distinti alla propria mente non fa altro che amare se stesso di quell’amore che è la conoscenza di se medesimi, e dunque comprende in pectore l’amore di Dio che si espleta in noi in quanto esseri pensanti. Comprendere le nostre passioni ci fa capire che esse sono i modi e gli attributi di Dio. Chi comprende ama Dio e ne viene riamato, e si concepisce come parte della Sostanza eterna e incorruttibile ottenendo finalmente pace. Per Proust invece il discorso è più sottile. Non appena si capisce che è proprio l’uomo l’essere talmente mal conformato da avere bisogno di soffrire per conoscere, e che la sofferenza è la cosa migliore che ci può capitare nella vita proprio perché l’unica che ci induce a pensare profondamente e a provare come detto una qualche gioia, si guarda allora alla morte come a una liberazione.

Inizialmente mi ero proposto di approntare un breve confronto tra Spinoza e Proust su questo punto, salvo poi accorgermi che qualcun altro aveva già battuto questo sentiero3. E mi sembra inoltre che la buona sostanza sia quella che ho cercato di spiegare in queste poche righe. Sicché, avendo in mente sempre la stessa domanda, ho rivolto lo sguardo altrove, stavolta nella maniera migliore che potessi mai sperare, a una possibile applicazione di tale sentire, a ciò che è veramente più profondo.

Il vangelo secondo Oscar Wilde

Credo che il De Profundis di Oscar Wilde sia un libro evangelico. Mi sembra descrivere al meglio la vita umana a questo mondo e il suo destino di dolore, passione e resurrezione, in un modo equiparabile soltanto alla Recherche. E che si tratti di un’opera di Wilde, il campione dell’estetismo tardo-romantico e decadente, colui che aveva votato la propria esistenza interamente all’arte e al piacere rifuggendo con sdegno e disprezzo ogni genere di dolore e bassezza sentimentale, non può che attribuire alla questione una spettacolarità e anche un’incisività davvero uniche.

Perché le cose più profonde a questo mondo si imparano soltanto quando si cade. E Wilde non si è solo degradato, è sprofondato nel dolore più crudele e assoluto. Costretto a scontare una pena per sodomia, in un rocambolesco processo degno di comparire in una delle sue commedie, scrisse questa lunghissima lettera a Lord Alfred Douglas, detto Bosie, l’amante indegno per il quale lo scrittore finì per rovinarsi. Per via di un biglietto diffamatorio fatto recapitare dal padre di Douglas, Wilde, istigato dall’amico che bramava di vedere il proprio genitore in prigione, lo denuncia, ma l’azione legale gli si ritorce contro con il peggiore degli esiti, finendo per essere condannato lui stesso.

Illuminato da Spinoza e Proust, Wilde prende di petto il male che l’aveva rovinato, e nel luogo per lui più malfamato e terribile in cui si fosse mai trovato, il carcere dell’abiezione e dell’assenza di ogni arte, scrive questa lettera all’amico in cui tenta di capire, ripercorrendo la vicenda, le ragioni del dolore che stava provando e la sua ultima destinazione. Munito di un’intelligenza brillante come pochi altri geni della storia dell’umanità, discende nel suo io profondo, lì dove giaceva la dispositio verso il riscatto, l’espiazione e la salvezza.

Scrivere questa lettera gli costerà un dolore estremo, e utilizza una metafora molto simile a quella di Proust, di uno cioè che si faccia chirurgo da sé per bruciare col fuoco della sofferenza auto-inferta la ferita che altrimenti lo avrebbe condotto alla morte. Negli anni trascorsi in compagnia di Douglas non aveva scritto una riga, la sua impudicizia artistica gli aveva prosciugato la vena creativa, ma ora che è corroso dal dolore, la sofferenza immane che sta provando gli mette la penna in mano e annerisce la pagina bianca prelevando il più nero degli inchiostri dal suo cuore compunto. Wilde era immensamente innamorato di questo giovane. La sua volontà era soggetta a quella del ragazzo, il suo sé si era trasfuso in lui, si era impossessato del suo genio, del suo patrimonio e del suo cuore. Aveva smesso di esistere. E non c’è di peggio che porre con incondizionata fiducia il proprio sé in un altro, perché, quando questa persona si sottrae, il più delle volte in modo codardo e senza lasciare tracce, veramente con la sua scomparsa moriamo, divenendo l’immagine più reale della devastazione, un essere ancora in vita ma totalmente annullato.

Tra le righe è possibile cogliere da parte di Wilde sempre la stessa domanda, con qualche variazione: come ho potuto affezionarmi a tal punto a un uomo che non valeva nemmeno una parola del mio genio? Come ho potuto farmi affondare in questo modo? Come ho potuto rovinarmi? Come sono finito in questa latomia del dolore ad ascoltare i battiti del mio cuore un tempo motivati dal piacere e adesso arrugginiti dalla sofferenza?

Per chi è in carcere e ogni possibilità d’azione è assente, se non riflettere sui motivi che hanno lì condotto, l’unica compagnia è il dolore. Ed è in questa condizione che il dolore in sé può finalmente diventare comprensibile. «La sofferenza, per strano che questo possa sembrarti, è l’unico mezzo per cui diventiamo coscienti di esistere; e il ricordo delle sofferenze del passato ci è necessario come garanzia e testimonianza della nostra identità ininterrotta»4. Ciò che sembra dire Wilde è di un’esattezza persino sconcertante, riassumibile facendo un calco da una formula ritenuta per secoli la più originaria possibile, ma erroneamente, e cioè soffro, dunque sono. Se soffro, esisto, altrimenti sarò nulla.

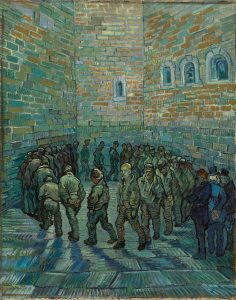

Racchiusi nel limite del nostro esserci che chiamiamo vita, siamo un ente divenuto compatto, e il fio di tale compattezza è appunto la sofferenza. Soffriamo perché la vita è una resistenza alla morte, alla cessazione assoluta. Soffriamo perché abbiamo una forma, perché siamo limitati spazialmente, temporalmente e intellettualmente, in questo intermezzo di cui la prigione wildiana non è altro che una metafora per renderci più facile capire questo concetto. La nostra prigione è sempre, ma viviamo nell’ignoranza perché facciamo di tutto pur di non saperlo. Il carcere di Wilde è il luogo in cui questa «Sinfonia del Dolore» può eseguirsi degnamente, come un’orchestra può suonare al meglio solo in un teatro lirico.

Tra le tante motivazioni che Wilde adduce per tentare di fare luce nel luogo oscuro in cui si trovava, ma che in realtà è la sua stessa vita intesa come una futile ma raffinatissima messa in scena del tempo sprecato nella rovina di sé, ne scelgo una che suona come un paradosso ma di cui gli animi puri e nobili finiranno per accogliere la verità: «Gli dèi sono misteriosi. Non è soltanto dei nostri vizi che essi fanno staffili per fustigarci. Ci portano alla rovina per mezzo di ciò che abbiamo di buono, di tenero, di umano e di caritatevole. Se non fosse stato per la pietà e l’affetto verso di te e i tuoi, non sarei adesso in lagrime in questo luogo terribile» (p. 25). Sono l’affetto e il buon cuore che rivolgiamo, credendo con ciò di fare la cosa migliore, a rovinarci, perché tale disposizione d’animo, oltre a essere in generale una deformazione spirituale, ci è nociva poiché consentiamo all’altro ogni tipo di libertà nei nostri confronti. Un no deciso sia all’altro che a noi stessi, recidendo così l’abitudine ad averlo vicino e smettendo di esasperare la vicinanza che intuiamo comunque destinata a finire molto presto, ci avrebbe risparmiato molte delle sofferenze e degli atteggiamenti dei quali non ci è fornita alcuna spiegazione, condannando la nostra immaginazione a lavorare indefessa per la loro vana ricerca.

Ecco perché Wilde si è rovinato, per eccesso di amore e di bontà. Non c’è dubbio che la pochezza d’animo negli altri sia di entità non quantificabile, non essendoci crimine più grande che rovinare una creatura buona e sensibile come Wilde dice di essere, ma è veramente istruttivo, e anche ilare e grottesco, che la colpa sia della persona migliore, apprendere cioè che anche le nature così costituite e dunque nobili sono sbagliate, perché hanno peccato intanto di un fuori misura per cui vengono punite e poi perché non hanno saputo fermarsi. Ma a loro discolpa si potrebbe dire che non avevano ricevuto nessun segnale in senso contrario o che erano stati accecati dalla tenerezza e dal loro amore al punto da non riuscire a vederli.

Eppure almeno una ragione per cui essere felici della rovina in ultima analisi c’è: se non fossero stati nobili e puri, se non si fossero comportati con affetto, illusi di essersi affidati a un altro in cui credevano di essersi salvati, se non avessero esercitato quella bontà, tenerezza e carità, non sarebbero stati schiantati e non avrebbero conosciuto la regione oscura della vita il soggiorno nella quale è così prezioso per l’artista come per il teoreta, le lande desolate dell’abbandono, della colpa e sommamente del dolore.

Come giustamente sostenuto da Wilde, l’insulso Douglas non avrebbe mai imparato il vero senso del dolore che il suo amante stava provando, senso che è consentito conoscere solo alle anime elette dalla bontà e che possono trarvi il significato più profondo dell’esistenza. Soltanto sotto questo punto di vista la sensibilità, la grandezza d’animo e la purezza di cuore servono a qualcosa, soltanto queste persone riescono a soffrire in modo fecondo, perché lo fanno più di tutti gli altri e in maniera più intellettuale. Solo loro non sprecano i dolori, guardano a essi come dei dotti maestri e si incamminano dal baratro verso la luce.

Gli altri uomini poco sensibili, inetti e intellettualmente bassi non possono usare il buio e sprigionarsi da esso perché non soffrono abbastanza intensamente. Essi vivono in una imperdonabile superficialità, non possedendo quella forza intellettuale per poter dissodare il proprio animo inaridito dal dolore. Infatti non esiste peccato più grande secondo Wilde della superficialità, e lo ripete diverse volte in tutto lo scritto con la stessa formula: «Il vizio supremo è la superficialità. Tutto ciò che è compreso fino in fondo, è giusto» (pp. 37-8). Il De Profundis è infatti anche la cronaca e la confessione di un’anima che ripercorre tramite l’intelligenza il male che ha subito, le ragioni che lo hanno fatto sprofondare e che da tale profondo tenta di capire, una lenta e ragionata appropriazione di ciò che si è vissuto per trasformarlo da abisso tenebroso in chiarità. Esattamente in questo punto Wilde dimostra di essere un pensatore post e ante litteram tanto spinoziano che proustiano, avendo inteso che è soltanto nel dolore e nello scoramento in cui esso ci scaglia che può avvenire la vera comprensione, quella giusta.

Questa persona lo aveva completamente rovinato: aveva dilapidato il suo patrimonio, infiacchito il suo genio, corrotto la sua arte, illuso i suoi sentimenti, lo aveva privato dei suoi figli, gettato in prigione con nient’altro che la sua pelle e la memoria incancellabile di tutto questo. Incancellabile, certo, ma lì per essere illuminata. Nell’inutile processione di giorni persi perché privi del brio dei successi mondani e della fama, la prigione aveva annullato il suo tempo, prolungando la durata della pena in un momento sempre uguale a se stesso. «La sofferenza è un solo lunghissimo momento. Non possiamo dividerlo secondo le stagioni; possiamo soltanto registrarne i mutamenti e segnare volta a volta il loro ripetersi. Per noi, il tempo non progredisce. Esso ruota su se stesso; sembra girare su un perno di dolore». Oppure: «È un crepuscolo perpetuo nella cella, e una tenebra perpetua nel cuore» (pp. 49-50). Tenebra però che ha bisogno di essere squarciata, per dare un colore all’aria immota che il prigioniero respirava e un fuoco al suo cuore atrofizzato dal gelo della solitudine.

È a questo punto che Wilde inizia a fornire le ragioni intellettuali della sua rinascita. Il primo passo sta in un insospettabile perdono, concesso a Douglas per ritrovare serenità con il condono caritatevole dei mali di cui quel giovane avventato era il responsabile. Ma anche qui Wilde indica la rarità del carattere e della natura di alcuni uomini: «Soltanto chi vive una vita senza macchia può perdonare i peccati. Ma ora che giaccio nell’umiliazione e nella vergogna, la cosa è diversa. Ora il mio perdono dovrebbe significare molto per te» (p. 61). Potrebbe sembrare un gesto sconsiderato, persino folle, perdonare piuttosto che vendicarsi della persona che più ci ha fatto soffrire. Ma il perdono è funzionale anche alla vendetta, essendo talvolta una persona che perdona più dolorosa di una che si vendica, poiché la bontà che ci grazia fa ancora più male di una cattiveria che ci punisce, per via del rimorso finalmente generatosi a causa del ravvedimento sull’azione che abbiamo compiuto nei confronti di qualcuno che non lo meritava, tanto che a quel punto vorremmo perdere ogni cosa e soffrire noi al suo posto.

Sulla scorta di alcuni versi di Wordsworth, per cui la sofferenza ha il carattere dell’infinità, Wilde quasi si rallegra per il fatto di provarne a dismisura e di esaudire il grande poeta. Ma se poteva sopportarne l’infinità non poteva accettare che fosse senza significato. Con una delle espressioni più importanti del testo: «Ora trovo nascosto in fondo alla mia natura qualche cosa che mi dice che nel mondo intero niente è privo di significato, e tanto meno la sofferenza. Quel qualche cosa in fondo alla mia natura, come un tesoro in un campo, è l’umiltà» (p. 63).

Non dovrà avvalersi della Morale, della Religione e della Ragione, poiché la materia da cui dovrà trarre la nuova risoluzione ha covato per anni dentro di lui senza che ne fosse minimamente consapevole. Con una straordinaria convergenza con il Proust della sezione veritativa del Temps retrouvé, afferma che i materiali della sua vita erano serviti a preparare questa intossicazione fatale alla quale però dover scampare, rinsavito in un genere di salute più rigoglioso e che avrebbe dovuto usare per rinvigorire quell’arte che credeva consistesse in urne antiche, rare essenze orientali o battute di spirito. L’opera d’arte era la vita nutrita dagli eventi dolorosi che lo hanno atterrato al punto da desiderare di morire.

Alcuni dicono che gli anni in carcere debbano essere rimossi e che l’io di allora vada dimenticato. Per Wilde non c’è niente di più sbagliato: «Respingere le nostre esperienze è arrestare il nostro sviluppo. Rinnegare le nostre esperienze è costringere la nostra vita alla menzogna. È niente di meno che rinnegare l’Anima» (p. 67). Citando alcuni versi di Goethe che la colta madre di Wilde recitava spesso, ma che per il figlio erano rimasti fino ad allora inaccessibili, per comprendere le verità del mondo e della vita è necessario masticare il pane del dolore, che altro non vuol dire che il pane della passione e della trasformazione della sofferenza in rinascita nella luce.

«I predicatori, e le persone che son solite ripetere sentenze a orecchio, parlano talvolta della sofferenza come di un mistero. In realtà essa è una rivelazione» (p. 72). In The Happy Prince, Wilde aveva parlato della sofferenza proprio come di un mistero5, e pare scontato che si stia riferendo alla favola di quasi un decennio prima, in cui tali argomenti erano in lievitazione ma a cui mancava in realtà il dolore decisivo per potersi rivelare. E difatti così dice Wilde, una rivelazione. Ma cosa rivela il Dolore? Direi che per Wilde, come anche per Proust, la cosa si possa sintetizzare in questo modo: se non c’è niente dietro al dolore, esso è l’ultimo dato della vita, quel dolore che affligge, consuma, nausea, rende la vita insostenibile, fa invocare la morte come un’assoluzione. Il De Profundis significa questo: toccare, andando nel punto più fondo in cui si possa giungere, la superficie della verità del nostro essere. «Perché il segreto della vita è la sofferenza. Essa è ciò che si nasconde dietro ogni cosa» (p. 74).

Per un’etica e un’estetica del dolore

A quest’altezza Wilde inizia una lode all’esistenza, date queste premesse, più artistica di tutte, a chi ha saputo unire la bellezza di tale verità eccelsa facendone una forma di vita. I cuori puri sono fatti per essere spezzati e per comprendere queste verità, i buoni sono fatti per essere insultati con accanimento, i giusti per essere ignorati e trattati con sufficienza e cattiveria. Tale modello di vita estetica, avendo saputo riunire la storia del dolore con quella della bellezza, compiendo così un eccezionale ribaltamento del suo stesso modello di vita, viene individuato da Wilde in Cristo. Scelgo di non commentare il meraviglioso inno di lode a Cristo, per quella che è la mia conoscenza forse le più belle pagine mai scritte su di Lui e che costituiscono la motivazione più nobile e sensata per condividerne la grandezza, il significato e la necessità, per cui risorgere dalla morte non è poi un’idea così impossibile. Aggiungo solamente che alla luce di ciò risulta giustificabile il titolo assegnato a questo scritto, dalle profondità della prigione, del dolore e del pianto a quelle della comprensione. Ma sono del resto anche le prime due parole del salmo 130, ovvero De profundis clamavi ad te, Domine. È difatti anche un’invocazione, un canto delle ascensioni, è il grido di dolore che nella forma di una lettera indirizzata al suo amante Wilde rivolge dagli abissi al mondo, a Dio, all’amore tra gli uomini. Infatti: «Chi guarda alla bellezza del mondo e ne condivide il dolore e comprende la bellezza di entrambi, colui è in contatto immediato con le cose divine e si è avvicinato al segreto di Dio meglio di chiunque altro» (p. 97).

Solo ora l’enigmatica frase con cui Benjamin conclude il suo saggio sul narratore e su Leskov mi sembra finalmente acquistare un senso: «Il narratore è la figura in cui il giusto incontra se stesso»6. Il giusto è colui che si risolleva dalla caduta illuminando intellettualmente la propria vita e innalza la sofferenza alla dignità della parola. Colui che con l’arte ritrova se stesso, il proprio dolore e la propria essenza. Poco prima Benjamin aveva scritto: «Il giusto è il portavoce della creatura e insieme la sua più alta incarnazione»7. Mi sembra allora possibile rintracciare una qualche dimensione dirimente e profetica, direi anche messianica, nel narratore, per cui il narratore stesso, narrandosi, si pone come testimone del dolore, persona di rivelazione e avvento di una verità. Questo mi sembra il Wilde di questo testo.

Chi permette che gli altri soffrano è senza dignità, chi prova piacere lo fa per il corpo ma chi è sordo al dolore e lo deride non conosce la bellezza dell’anima, essendo proprio la sofferenza il segreto dell’anima dei giusti. Quella che Wilde insegna è la stessa lezione di un formidabile Nietzsche, con una coincidenza veramente commovente e in cui credo che risieda il significato più estremo di questo testo sulle cose profonde, cioè i nostri dolori.

Solamente il grande dolore è il liberatore supremo dello spirito, che c’insegna il grande sospetto, che d’ogni U fa una X, una X vera ed autentica, e cioè della penultima lettera fa l’ultima… Soltanto il grande dolore, quel lungo e lento dolore che si prende tempo, che ci brucia adagio come un fuoco di legne verdi, costringe noi filosofi a discendere fino alla nostra ultima profondità, a rifiutare tutta quella fiducia, quella bontà, quei veli, quella mitezza, quella moderazione in cui forse avevamo per l’innanzi posto la nostra umanità. Dubito che un tale dolore ci «migliori»; ma so che ci rende «più profondi».8

L’eco nietzscheana non è totalmente condivisa da Wilde, il quale non parla di sospetto e anzi insiste sull’amore che unico e solo può abbattere le pareti della prigione. Condivide senz’altro il dubbio di Nietzsche sul falso miglioramento che il dolore può comportare e concorda assolutamente sul fatto che esso ci renda più profondi. E con la frase per me decisiva della lettera, Wilde, giunto al fondo delle cose, afferma: «Ma mentre il proponimento di diventare un uomo migliore è un atto empirico e ipocrita, diventare un uomo più profondo è il privilegio di chi ha sofferto; e tale credo che sia il mio caso» (p. 97. Il corsivo è nel testo). La soluzione a cui Wilde perviene, lui protervo istrione, è amare umilmente. Questa decisione libera dai piombi, insieme alla conoscenza del male che ci è stato perpetrato e che l’intelligenza ha compreso.

Ma come si fa, una volta atterrati dalle persone che ci hanno fatto soffrire e che abbiamo proustianamente tramutato in idee ed essenze per la gloria dell’arte e della teoresi, a credere ancora che il perdono e l’amore siano concetti sostenibili? Come si fa a non nutrire una voglia pazza di schiaffare in faccia tutto il dolore che abbiamo provato per causa loro? Come si fa a rinnegare la sentenza nietzscheana che ho citato e a dismettere quella fiducia che lo stesso Wilde confessa essere stata la causa della sua sofferenza? Come si fa a non odiare chi turlupinava Beethoven, chi offendeva Nietzsche, chi abbandonava Proust, chi prendeva a calci Van Gogh? Come si fa a non odiare, sussumendo tutti questi grandi geni dell’arte sotto un unico simbolo, chi ha messo in croce un uomo come Cristo generando, stavolta sì, il più grande mistero della storia umana?

Forse è meglio non avvelenare gli altri per non avvelenarsi, perché se non c’è una morale che possa rispondere a tali interrogativi, c’è un’etica più profonda e che si radica nel nostro corpo, nella nostra mente, nella nostra intelligenza, e che ci suggerisce il vero male quando soffriamo e quando percepiamo di essere in una prigione. Ho solo un sentore di riposta a tutto ciò, come del resto anche Wilde, il quale tuttavia mi sembra che non abbia insistito concettualizzando al meglio questo punto.

Forse è meglio non avvelenare gli altri per non avvelenarsi, perché se non c’è una morale che possa rispondere a tali interrogativi, c’è un’etica più profonda e che si radica nel nostro corpo, nella nostra mente, nella nostra intelligenza, e che ci suggerisce il vero male quando soffriamo e quando percepiamo di essere in una prigione. Ho solo un sentore di riposta a tutto ciò, come del resto anche Wilde, il quale tuttavia mi sembra che non abbia insistito concettualizzando al meglio questo punto.

Posso provare a concludere con un’altra sensazione, dando la parola al già citato Van Gogh:

Sai tu cos’è che fa sparire questa prigione? È un affetto profondo, serio. Essere amici, essere fratelli, amare spalanca la prigione per potere sovrano, per grazia potente. Ma chi non riesce ad avere questo rimane chiuso nella morte. Ma dove rinasce la simpatia, lì rinasce anche la vita.9

Gli uomini citati in queste pagine hanno tutti fatto una fine orribile: morti nell’indigenza, nella malattia e nella follia, perseguitati, sparati, suicidi. Il dolore li ha resi tutt’altro che migliori. Ma ciò che è certo è che hanno imparato dalla sofferenza facendone arte e hanno creduto nell’idea di rinascita che Wilde ha espresso. Sono l’affido cristologico all’alterità di Pavese, la Brüderlichkeit universale di Beethoven, lo Übermensch come parto della crisi di Nietzsche, l’arte stellare di Proust, i girasoli di Van Gogh. Dopotutto è scritto: «La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvage» (Gv 3, 19). Ma le opere di tali martiri sono state generate proprio per resistere, per illuminare le tenebre del mondo, comprenderle e averne gioia.

Note

1 C. Pavese, Il carcere (1948), Einaudi, Torino 2019, p. 57.

2 F. Hölderlin, An die Madonna, in Le liriche, a cura di E. Mandruzzato, Adelphi, Milano 1993, vv. 24-26, p. 714. «E regnò sugli uomini / in luogo d’altre Divinità / lui, l’Amore che sa / tutto dimenticare», ivi, p. 715.

3 «Baruch Spinoza e Marcel Proust, nella loro infinita distanza sia storica sia stilistica, si incontrano proprio in questo punto, dimostrando di vivere con pari intensità il problema della connessione fra l’universo degli affetti e l’attività conoscitiva», in S. Sandreschi, Spinoza e Proust. Breve indagine sugli affetti nel primo genere di conoscenza, in «InCircolo», IV, 8, dicembre 2019, p. 212. Ringrazio l’autrice del saggio per il confronto avuto e per aver discusso alcune intuizioni poi confluite in questo testo.

4 O. Wilde, De Profundis, trad. di C. Salvago Raggi, Feltrinelli, Milano 2021, p. 19. D’ora in avanti le citazioni da questo testo saranno accompagnate dal numero di pagina inserito tra parentesi tonde.

5 «“Cara piccola Rondine” disse il Principe, “tu mi racconti cose meravigliose, ma più meravigliosa di tutto è la sofferenza di uomini e donne. Non c’è Mistero più grande della Sofferenza”», in Id., Il Principe Felice e altre storie (The Happy Prince, 1888), trad. e introd. di M. d’Amico, Mondadori, Milano 2010, p. 11. Il corsivo è mio.

6 W. Benjamin, Il Narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov (Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows, 1936), in Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 2014, p. 274.

7 Ivi, p. 268.

8 F. Nietzsche, La gaia scienza (Die fröhliche Wissenschaft, 1882), a cura di A. Romagnoli, Lorenzo Barbera Editore, Siena 2007, p. 13.

9 V. Van Gogh, Lettere a Theo (Brieven aan zijn broeder, 1914), trad. di M. Donvito e B. Casavecchia, Ugo Guanda Editore, Parma 2013, p. 105. Il corsivo è mio.

In una convergenza per me impressionante, anche Wilde in modo adamantino su questo punto: «Non vi è prigione al mondo in cui l’Amore non possa aprirsi un varco. Se non comprendi questo, non capisci niente dell’Amore» (p. 129).

Nessun commento